Fin mai 2025, Baptiste Fluzin, membre du CA de l'association PiNG était invité avec des camarades français et allemands à venir à Tbilisi et Gori pour y rencontrer des artistes, acteur⋅ices de la culture, animateur⋅ices de lieux… Cet article essaye de rendre compte de ce voyage et d'esquisser des pistes d'action par rapport à la situation actuelle en Géorgie, tout en établissant des parallèles quant à l'offensive réactionnaire à l'œuvre en France. Il a été précédemment publié sur LinkedIn.

(puisque je pense et j'écris souvent en musique, j'ai réalisé une courte playlist qui m'a accompagné quand je rédigeais cet article)

Photographie personnelle, Gori. CC-BY-NC

Si vous suivez un peu l'actualité, vous avez du entendre parler de Géorgie à la fin de l'année dernière. Vague souvenir d'élections qui se sont mal passées, de manifestations, et depuis ? Depuis vous êtes comme je l'étais : dans le flou, dans cette espèce d'ignorance paradoxale que produit l'information dés qu'un sujet n'est plus assez "chaud" pour que nos médias y consacrent leur temps.

Alors je vais vous dire ce que j'ai vu. Je vais y consacrer mon temps, là, tout de suite, et dans les semaines et mois qui viennent. Car ce que j'ai vu c'est notre futur. C'est ce qui nous pend au nez. C'est ce que notre arrogance occidentale nous fait mettre à distance comme relevant des malheurs improbables et incurables d'un "ailleurs".

Pourtant nous avons presque tout en commun avec les personnes que j'ai rencontré en Géorgie.

Scan de mon carnet de voyage

En terme de contexte historique je vais faire rapide : la Géorgie, frontalière avec la Russie, a été intégrée de force à l'URSS en 1922 après une brève période de république. Elle retrouve son indépendance en 1991. Lors de cette déclaration une partie du territoire, l'Ossétie du Sud refuse d'être intégrée et devient une région autonome (non reconnue par l'ONU et la Géorgie). En 2008 une guerre de 6 jours voit s'affronter l'armée Géorgienne et des combatants ossètes et russes, dans une tentative de reprise de contrôle du territoire par la Géorgie (un scénario qu'on peut voir comme les prémices de ce qui s'est passé ensuite en Crimée et encore après en Ukraine). C'est un échec et depuis la région est durablement occupée avec présence militaire russe (corrigez-moi ou complétez en commentaire).

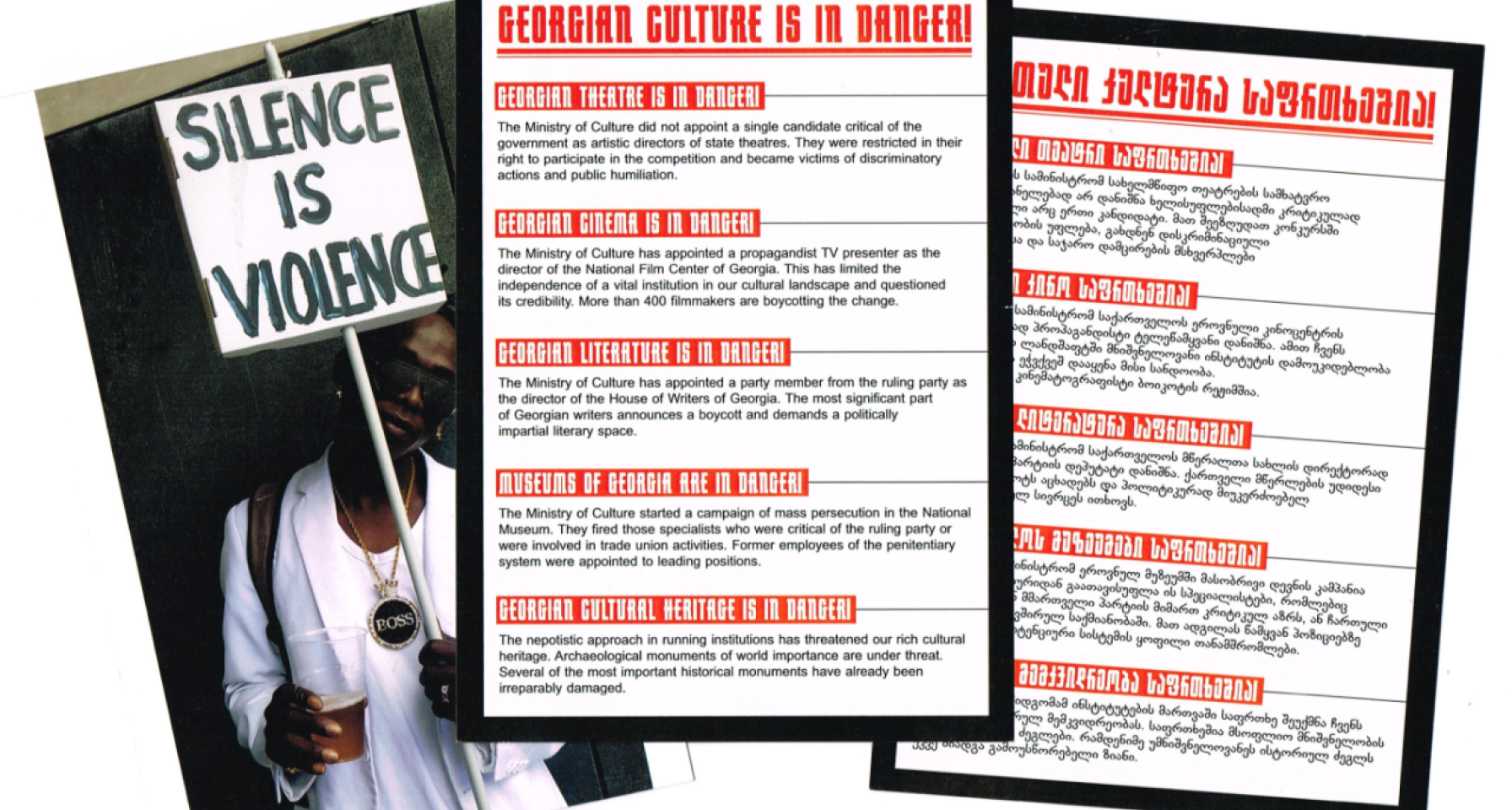

Contexte politique récent : depuis 2012 le pays est dirigé par un parti nommé "Rêve Géorgien". Fondé par un oligarque (Bidzina Ivanichvili - fortune estimée 5,5 milliards d'euros en 2024, largement constituée à l'époque soviétique, solidifiée par des investissements dans la banque et la métallurgie depuis), ce parti prétendait initialement être libéral et désireux de se rapprocher de l'OTAN et de l'Union Européenne. Mais depuis 2021 il amorce un virage pro-russe qui s'accélère depuis. Cela se traduit par des lois et des discours ouvertement LGBTQI+phobes, réactionnaires, une mise sous tutelle des médias et autres acteurs des arts et de la culture soupçonnés d'être sous influence d'agents étrangers. Notons au passage que son fondateur, Ivanichvili, a la nationalité française et a reçu la légion d'honneur en 2021.

Depuis le 28 octobre 2024 et les élections législatives qui ont vu une nouvelle fois la victoire (contestée) du parti "Rêve Géorgien", une grande partie de la population Géorgienne se soulève et manifeste. À Tbilisi c'est chaque soir, sans interruption depuis octobre (pour celles et ceux qui ont connu Nuit Debout, ça force le respect). Il faut savoir qu'on m'a souligné que ces manifestations étaient pour l'essentiel pacifistes, sans dégradations ou attaques de bâtiments officiels (contrairement à ce qui est perçu de la France comme étant la nation de l'émeute – I wish). Bien sûr ce pacifisme n'empêche en rien les arrestations et détentions arbitraires (on en revient à Gelderloos et son livre contesté, "Comment la non-violence protège l'Etat"). En défense de nos ami⋅es géorgien⋅nes, la répression est aveugle et n'a pas besoin de justification, ce qui n'invite pas à l'action directe. Depuis le début des manifestations le pouvoir s'est doté d'un grand nombre de caméras de vidéo surveillance avec traitement automatisé (aka reconnaissance faciale par IA – exactement ce qu'on nous a imposé pour les JO et que les Retailleau, Darmanin et autres cherchent à pérenniser). Toute personne identifiée par une caméra peut se faire verbaliser automatiquement (jusqu'à 1800€ pour "obstruction au trafic", en gros si on est en cortège au milieu de la route – c'est énorme pour le salaire moyen). On nous a d'ailleurs déconseillé de nous rendre à la manifestation quotidienne pour cette raison : si notre visage est capté par une caméra et qu'une amende lui est associée, on risque de se faire bloquer à la frontière lors d'un futur séjour (puisque désormais tous les aéroports sont complices de la grande surveillance biométrique – 9 ans que je n'avais pas pris l'avion ça ne m'avait pas manqué).

Vidéo des manifestations "Fireworks used on Rustaveli" CC-BY Kanal13, wikimedia

Maintenant j'aimerais réussir à synthétiser ce qui m'a été dit et ce que j'ai ressenti, et surtout à vous faire percevoir comme moi à quel point ça n'est pas si différent de la direction que nous prenons actuellement en France. J'ai rencontré 7 "structures" :

- CCA - Center of Contemporary Art (www - insta)

- DOCA - community of documentary filmmakers (www - insta)

- Kurorti - self-organized community space (insta)

- Praktika - social café and a space for political activism (fb)

- Art House Gori – space for exhibitions and knowledge sharing (fb - insta)

- Shared Space – space for exhibitions, screenings, readings, collective translation sessions (insta)

- et enfin, Open Space – place for visual and performing arts (insta)

Photographie personnelle, depuis le bâtiment d'Open Space. CC-BY-NC

Toutes les personnes rencontrées étaient un égal mélange de talent, de détermination à toute épreuve, mais aussi d'affliction et de sentiment d'impuissance face à un pouvoir devenu fou (ou bien devenu honnête en tant que pouvoir et débarrassé des apparences à préserver pour prétendre être démocratique).

Toutes les personnes rencontrées ont employé le mot de "survie" pour décrire la période en cours : des activités en suspens ou à l'arrêt, une incapacité à se projeter (entretenue par le pouvoir qui vote ou modifie délibérément des lois chaque semaine), la tension de se demander combien de temps on va pouvoir tenir, payer les loyers des lieux occupés, la tentation de l'exode parfois… Cette dernière mis à part, ça ne vous semble pas étonnamment familier les gens de la région Pays de la Loire ?

Certain⋅es ont des camarades qui dorment en prison depuis 6 mois, sans droit de visite, sans charges clairement identifiées. Une telle description produit de la mise à distance et pourtant c'est tout l'inverse que je recherche. Car ce qui m'a frappé c'est la froide logique des événements, leur enchaînement, leur rhétorique et la façon dont toujours, en premier, trinquent les milieux artistiques, culturels et les minorités de genre. En ce qui me concerne, je ne voyais alors aucune différence entre une Christelle Morançais qui jubile de mettre à genoux tout un écosystème, en prétendant - imparable - que la subvention n'est pas un droit et que la culture doit répondre à ce que veut la société (à savoir ce qu'elle veut elle : du conservatisme et du roman national) et non proposer autre chose, défricher, provoquer… et les politiques géorgiens qui prétendent que l'occident est là pour pervertir la jeunesse avec son lobby LGBTQI, que les institutions culturelles et artistiques sont manipulées par le biais de financements étrangers.

Il faut bien voir que ce pays frontalier avec la Russie utilise le concept d'occident exactement de la même façon que nos pays à nous utilisent le concept de wokisme : une menace floue et lointaine (mais qui serait déjà là) et qu'il faudrait contrer pour sauvegarder quelque chose (quoi ?), faire revivre une grandeur passée fantasmée… en tout cas, ne pas avoir à répondre de la situation actuelle et présente (puisque le libéralisme ne peut même plus se targuer de succès économiques).

Photo de mon intervention au Goethe Institute, © Goethe Institute

Lors d'un échange public qui s'est tenu le vendredi au Goethe Institute, les camarades allemands ont suggéré aux artistes et structures géorgiennes de commencer un travail de lobbying auprès de ce qui pourrait constituer une opposition politique ou un futur parti d'alternance. Tentative d'esquisser un futur qui pourrait être plus radieux et de proposer un travail stratégique qui permettrait d'échapper au sentiment d'impuissance…

La réponse a fusé :

There is no political party that express their need for artists. Et c'est là, je trouve, le drame et la beauté de ce genre de situations : elles provoquent une forme de clairvoyance définitive. En effet, que ce soit en Géorgie ou ailleurs, aucun parti politique n'a besoin des artistes. Il leur arrive de s'en servir, lors des élections, pour séduire une certaine part de leur électorat, mais de besoin réel et sans distinction : aucun.

Et est-ce une mauvaise chose ? D'un point de vue pragmatique oui, lorsque les conditions de survie ne sont pas assurées du fait de la mise en compétition de tous contre tous et que le politique a seul la main sur la manne des subventions (argent public = notre fric, collectivement, faut-il le rappeler). D'un point de vue plus révolutionnaire, non car la mort du politique est sans cesse à recommencer et si l'on peut espérer quelque chose pour la Géorgie ou pour nous-mêmes, ce serait bel et bien que l'on s'autorise à imaginer un monde sans partis ni gouvernements… et que ce soit un monde où l'on ne crève pas la dalle, non-accessoirement.

Il y en a même qui pensent que c'est le rôle de l'art de créer les conditions de ce monde ici et maintenant…

Photographie personnelle d'un sticker repéré dans les rues de Tbilissi. Spécial pour Linkedin. CC-BY-NC

De retour en France, j'ai éprouvé la sensation étrange de respirer le même air, d'être sous le même ciel, tout en étant malgré tout privilégié. Pour quelle raison ? Pays, frontières, élections, pouvoir… autant de fictions qui se perpétuent par la force de l'habitude (et par la force tout court), mais qui affectent de façon bien réelle et brutale la vie de personnes qui ne sont pas si différentes de moi.

Les périodes d'adversité offrent deux choix : se replier, concentrer son temps, son attention, ses solidarités sur le plus petit dénominateur commun… réflexe compréhensible, car ne faut-il pas d'abord assurer sa propre survie pour imaginer pouvoir ensuite lutter ou résister ? (même dans l'avion on éduque les parents à mettre leur masque en premier avant d'aider leurs enfants). L'autre choix ne s'oppose pas au premier mais le prend dans une chronologie différente. Développer une réflexion internationaliste. Identifier ce que nous avons de commun. Comprendre ce que nos ennemis politiques ont eux aussi de commun. Tisser des liens, développer des amitiés, conspirer ensemble contre ce qui au final ressemble de plus en plus à un pouvoir unique, doté d'une même rhétorique, qui nous isole, nous opprime, nous tourne les un⋅es contre les autres et surtout, semble obstruer l'avenir.

Photographie personnelle, le figuier paisible au dessus du hamac. CC-BY-NC

À cette fin, plusieurs réflexions, chantiers, pistes… J'ai remarqué lors de mes échanges une dépendance quasi-hégémonique aux plateformes sociales des structures et personnes rencontrées pour s'informer et communiquer : facebook, instagram, tiktok… rare sont les sites web auto-hébergés, le fediverse est inexistant. Mon interprétation c'est que c'est le résultat d'un travail de sape et d'asphixie des médias indépendants. Quand tous les canaux d'informations semblent acquis au pouvoir, on se réfugie sur ce qui paraît être moins contrôlé : les réseaux sociaux. Avec les limites que l'on connait, certaines structures ont par exemple vu les flics débarquer suite à des posts sur certaines plateformes relayant expositions ou performance. Ces espaces numériques doivent être compris pour ce qu'ils sont, des auxiliaires de police où les futurs accusés fournissent eux-même les preuves. Il y a donc un volet d'action sur le développement d'une littéracie numérique d'autonomie et de protection, j'ai commencé à rassembler des ressources sur le sujet, je ne sais pas comment rendre "réaliste" et "accessible" une migration collective vers ces outils… les habitudes sont fortes et le fatalisme très présent (renforcé par l'idée bien réelle que le pouvoir n'a pas réellement besoin de preuves et de surveillance pour vous tomber dessus).

Le financement des structures et artistes géorgien⋅nes est un vrai sujet, technique, légal… J'ai pu échanger brièvement avec des acteurs culturels français qui m'ont expliqué comment ils parvenaient à maintenir le lien et les projets engagés. Sans détailler publiquement les stratégies d'évitement mises en place, elles me semblent pour l'instant réservées aux structures ayant des moyens, laissant sur le côté les artistes qui sont à leur compte. Si des personnes qui me lisent ont de l'expérience sur le fait de faire transférer de l'argent de façon non traçable vers des pays / personnes potentiellement surveillées, je suis preneur. Pour tout vous dire de mon désarroi j'ai même réfléchi à une utilisation de crypto-monnaies…

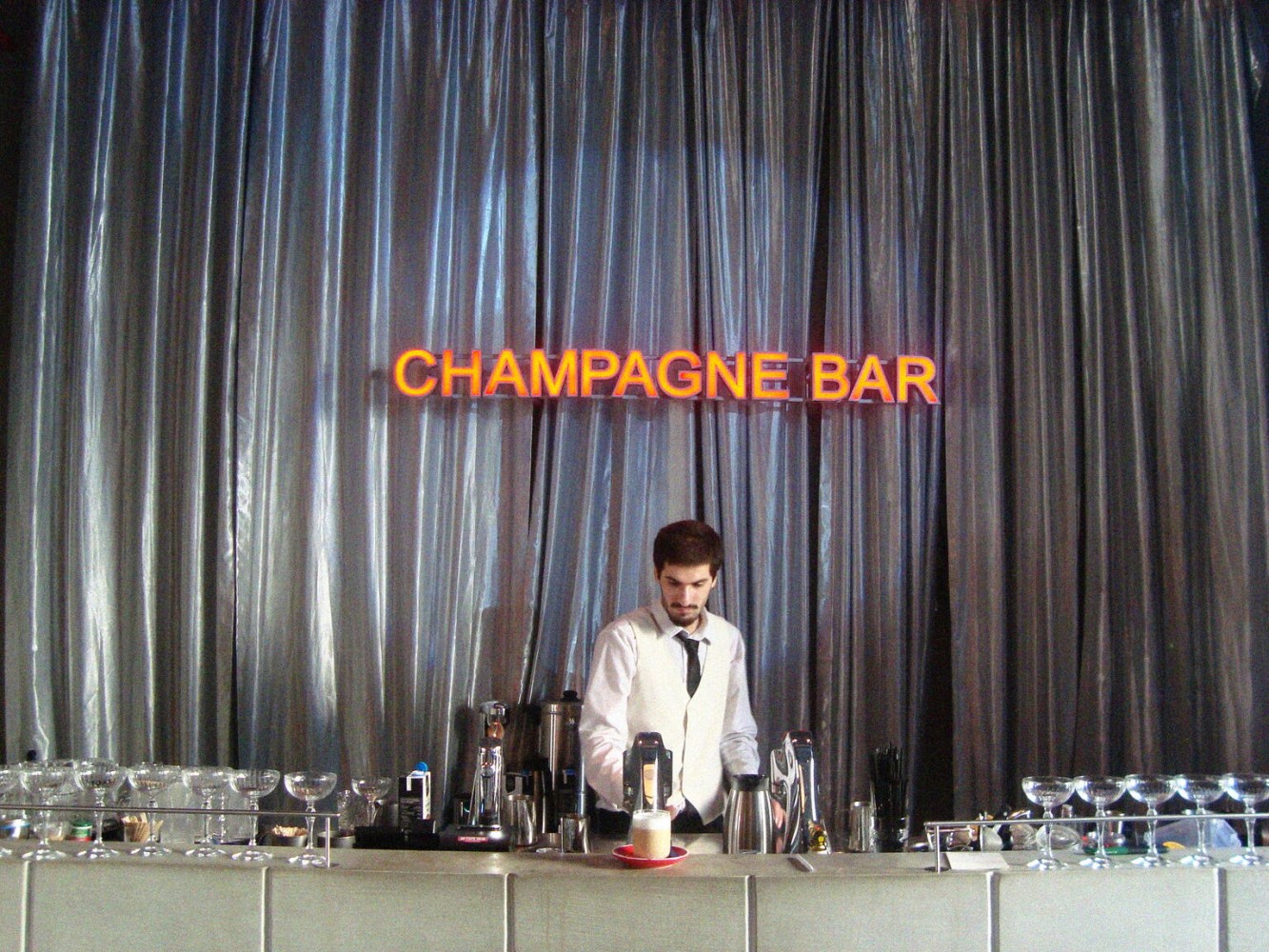

Photographie personnelle, le champagne bar de l'hôtel… (qui fait surtout des cafés). CC-BY-NC

La tentation de l'exode a été abordée plusieurs fois, j'ai d'ailleurs été surpris d'apprendre que ce n'était pas les options et les propositions d'accueil qui manquaient, mais il faut comprendre que les personnes pouvant / souhaitant partir l'ont pour une bonne partie déjà fait. Je n'ai donc rencontré que celles et ceux résolus à rester le plus longtemps possible, pour "ne pas abandonner", ne pas "offrir la victoire" à ce pouvoir de plus en plus totalitaire.

La coopération internationale en dehors des circuits institutionnels, par des créations collectives, de l'échange de pratiques, d'outils, de techniques me semble être une optique intéressante et potentiellement assez résiliente. Je discutais avec les personnes de Gori, qui risquent d'être expulsées de leur lieu incroyable de la possibilité d'en faire une numérisation (au lidar), afin de pouvoir éventuellement perpétuer leur activité d'exposition sur la strate numérique… toujours un peu ce sentiment de "faute de mieux", mais sinon comment raisonnablement envisager de tenir un siège, comment donner ce genre de conseil en sâchant qu'on va rentrer chez soi et qu'on ne sera pas là quand la police viendra ? Sur cet axe de travail je ne peux que vous inciter à aller voir le travail des artistes et lieux rencontrés, leur lâcher un petit follow qui fait pas de mal, et éventuellement établir le contact si vous vous sentez une affinité artistique ? Si vous le souhaitez vous pouvez aussi me contacter pour rejoindre un groupe de discussion mis en place avec certaines personnes rencontrées là bas. Je remercie aussi les personnes et ami⋅es avec qui j'ai déjà pu échanger à ce sujet et qui m'ont fait part de leur intérêt ou suggéré des idées.

L'information enfin… je crois que c'est ce qui m'a le plus contrarié durant mon séjour. Ce sentiment de n'avoir rien su des événements qui continuaient à se dérouler là bas. La lutte contre le flux, l'économie de l'attention, l'obsolescence ou la saturation informationnelles sont des sujets que je connais bien et auxquels je réfléchis depuis longtemps… mais je crois qu'on peut faire mieux. En France je suis un grand fan du projet Rembobine. Il devrait avoir un pendant international. Sur n'importe quel site de média on devrait pouvoir dire, signifier "ce sujet là, je ne veux pas le lâcher", comme un bookmark pour l'avenir (qui pourrait servir de metric aux rédactions pour savoir quels sujets au long cours privilégier ?). On pourrait même imaginer des outils communautaires pour constituer des sous-communautés d'audiences désireuses de rester au fait de telle actualité (à l'image des subReddit – et pourquoi pas un subMediapart Géorgie ?). En attendant je lis quotidiennement https://civil.ge/ dont la fiabilité m'a été confirmée par les personnes rencontrées là bas, je suis la mobilisation pour Mzia Amaghlobeli ainsi que les différentes restrictions à l'information qui se poursuivent.

Photographie personnelle, pôtichien et sa maitresse. CC-BY-NC

Il me faut conclure. Bien entendu toutes ces pistes peuvent sembler naïves ou imparfaites. Mais un mois après mon retour ce sont celles que j'ai pu identifier. Je suis preneur de retours d'expérience (en commentaire ou en privé) sur la meilleure façon d'apporter un soutien durable à des personnes qui nous ressemblent beaucoup et qui n'ont que le malheur d'être un peu dans le futur quant à la répression.

Je crois que les aider elles et eux c'est nous aider nous-mêmes.

Pour finir sur une note plus légère, savez-vous que l'artiste français qui a le plus fait pour mettre la Géorgie sous les spotlights, c'est… Maître Gims ? Aucun snobisme, mais ce serait dommage de le laisser seul, non ?

Rappel des structures rencontrées, allez voir leur boulot !

- CCA - Center of Contemporary Art (www - insta)

- DOCA - community of documentary filmmakers (www - insta)

- Kurorti - self-organized community space (insta)

- Praktika - social café and a space for political activism (fb)

- Art House Gori – space for exhibitions and knowledge sharing (fb - insta)

- Shared Space – space for exhibitions, screenings, readings, collective translation sessions (insta)

- et enfin, Open Space – place for visual and performing arts (insta)

Merci à PiNG, l'Institut Français de Tbilisi, le Goethe Institute ainsi que mes camarades de voyage (et de soirées) pour l'opportunité et les rencontres.

Le contenu de cet article est CC-BY-NC et fera peut-être l'objet d'un retravail pour publication enrichi de nos échanges.

Crédit photo de couverture : left picture "Silence is Violence" © Salome Bukia @saint___sa